( 香水工場の )

香る生活

駒村清明堂さん・・お線香の話

(2025/10/21)

( 原材料の香り自体がナチュラルで火を付ける前の香りも楽しめる )

( 原材料の香り自体がナチュラルで火を付ける前の香りも楽しめる )

先日、茨城県石岡市にある駒村清明堂(こまむら・せいめいどう)さんというお線香工場を見学させてもらいました。筑波山の山麓にあるこの工場では杉の葉によるお線香が生産されています。

昔ながらの水車で製造されているという珍しさもあってマスコミからの取材も多く、今さら私がレポートするまでもないのですが、あえて私の体験談をお伝えしたい。

線香の基材は一般にはタブノキという樹木の樹皮を粉末にしたもの=タブ粉(椨粉)。駒村清明堂さんでは杉の葉の粉末が基材として使用されている。

基材を固めただけではもろく壊れやすいので、一般的な製法ではつなぎを加える。さらに目的に応じて煙や火力を抑制や強化するために炭粉(すみこ)を配合する。

香り付けとして白檀、沈香、丁子、麝香(じゃこう=ムスク)などの香料が練り込まれる。

これらの香料は非常に高価。香水にも利用される香料なので、私もこれらのお値段の相場はある程度わかっているが、気楽に買えるものではなく清水の舞台的決断で購入する原料である。

とくに沈香や麝香は高価という以前に、あまりにも希少で、国際法的にも取引が禁止されているため、いくらお金を積んでも入手は不可能である。

そんな高価な香料はなかなか使いにくいので一般的なお線香では代替になる多様な香料が広く利用されているでしょう。

特徴は次の二点:

(1) 杉の葉だけで製造されている=つなぎや香料ナシ

(2) 基材製造を自前で行い、しかも昔ながらの水車動力で製造する!

素朴に驚いたことは、駒村清明堂さんでは、つなぎや香料を配合せず、杉の葉粉末をお湯で練り整形するだけの非常にシンプルかつ伝統的な製法を守っていること。そば打ちで言えば、つなぎなしという点で「十割そば」と同じですね。

この工場では香料入りお線香も生産されていたので100%「十割線香」というわけではないが、主力製品は「杉葉+お湯」だけで生み出されるお線香だった。

つなぎがなくて固まるのか心配になるが、一本の線香を手に取り目の高さまで持ち上げて落とす実演を駒村さんがやってくれました。「ほら?」とにっこり。折れていません。

数回落としましたが、折れない・・強い!と内心つぶやく

強さの理由は筑波山一帯の杉林の特徴らしい。ヤニや油分の配合量が適度によいとのこと。これが粘り(ねばり)となり線香に柔軟さと強度を与えるとのこと。

「今日はどこから来られましたか?」と訪ねられ東京の国分寺と返答したら、「国分寺なら大丈夫」と言われた。国分寺の杉ならつなぎなしで線香を作れるそうだ。もう少し南方の杉になるとつなぎが必要になるらしい・・これほどディープな情報は今回は必要なかったが、ありがたいアドバイスをいただいた。

山の手入れとして枝打ちされた杉の枝葉を枯れる前の青い葉っぱのまま集めてくることも仕事の一部。油分が残る青い葉だからこそ意味がある。

大量に積まれた青い葉っぱを指さして「これを水車で挽くんですか?」と質問すると呆れたような表情で「これじゃ粉にならんでしょ」と返された。数ヶ月陰干しして枯れた状態になって水車で挽くとのこと。

そして水車。観光目的で回っている水車なら見たことがあるが、ビジネスとして実働している水車を見た記憶がない。そして本物は気迫が違うと思った。水車の回転運動が柱のような角材の杵(きね)を上に持ち上げ、ドスンと落ちて杉葉をパウダーへと粉砕していく。

水車小屋の隣には筑波山の山肌を流れ落ちてくる渓流があり、その水流の一部が水車によって天然動力へと変換されるメカニズムは、環境負荷がない完全な循環型システム。現代人には「美しい」とさえ感じる光景である。

( ゼロエミッション動力=水車!・・時代遅れの "昔の設備" と考えていたが、現代にいたり、むしろ最先端の動力源に見える・・ )

( ゼロエミッション動力=水車!・・時代遅れの "昔の設備" と考えていたが、現代にいたり、むしろ最先端の動力源に見える・・ )

水車挽きのもう一つのメリットはゆっくり時間をかけて挽くこと、そのため杉葉の香りが残りやすい点。

そば粉もパワフルな機械挽きより、ゆっくり時間をかけて石臼で挽いた方が、そばの風味が残りやすいそうだ。理由は熱の発生が抑えられることらしいが、詳しいことはよくわからない。いずれにしても似た話だと感じた。実際に駒村清明堂さんの杉線香を火を付けずにそのまま香りを嗅ぐと「確かに」と納得する。

残念ながら私たちはビジネス案件をもって訪問したわけでないので具体的な商談には至らなかった。

しかし、香料でも花でも練り込みたいモノがあれば「粉になっていれば混ぜることはできる」とのお話だったので当社オリジナルのお線香を作ってもらうことも可能かもしれない。

お線香と香水、同じ香りモノ、製造してもらうのもおもしろい。ただし香水は主にアルコールで揮発させるが、お線香やお香は熱で気化させることで周囲に香りを拡げる。

この違いは大きく、通常、香料は燃やされると異質なニオイに変化するケースが多い。なのでたんに当社の既存の香りを混ぜただけでは「武蔵野ワークス・オリジナルお線香」にならないことはわかっている。今回の知見を持ち帰り社内テストしてみたい。

私たちの見学が終わる頃には早くも次の見学の方が来られていた。学校の先生で社会科見学かその類いの下見とのこと。

いろいろな方に惜しげもなく工房内を公開される点がすばらしい。同時に「企業秘密もあるだろうに」とリスクも感じた。

実際ライバル会社さんらしき人々の見学もあるらしい。これほど手間暇かけてこの事業をやろうなんていう人はいないだろうから心配無用とのことだった・・この自信、本物ですね。

帰り際、自分用とスタッフ用のお線香を購入し、自宅で焚いてみた。

まず火を付ける前の香りがすばらしい。香り高し!

そして火が付くとモクモクと勢いのある白煙とともに焚き火の匂いが漂う・・懐かしい。

私は田舎生まれの田舎育ちで小さい頃、公園や神社内では落ち葉などを集めての焚き火や野焼きは珍しくなかった。稲わらを燃やす光景も普通だった・・その火でサツマイモを焼く、至福の時だったな~

(2025-10-21)

見学者が絶えない

先日、茨城県石岡市にある駒村清明堂(こまむら・せいめいどう)さんというお線香工場を見学させてもらいました。筑波山の山麓にあるこの工場では杉の葉によるお線香が生産されています。

昔ながらの水車で製造されているという珍しさもあってマスコミからの取材も多く、今さら私がレポートするまでもないのですが、あえて私の体験談をお伝えしたい。

お線香講座

線香の基材は一般にはタブノキという樹木の樹皮を粉末にしたもの=タブ粉(椨粉)。駒村清明堂さんでは杉の葉の粉末が基材として使用されている。

基材を固めただけではもろく壊れやすいので、一般的な製法ではつなぎを加える。さらに目的に応じて煙や火力を抑制や強化するために炭粉(すみこ)を配合する。

香り付けとして白檀、沈香、丁子、麝香(じゃこう=ムスク)などの香料が練り込まれる。

これらの香料は非常に高価。香水にも利用される香料なので、私もこれらのお値段の相場はある程度わかっているが、気楽に買えるものではなく清水の舞台的決断で購入する原料である。

とくに沈香や麝香は高価という以前に、あまりにも希少で、国際法的にも取引が禁止されているため、いくらお金を積んでも入手は不可能である。

そんな高価な香料はなかなか使いにくいので一般的なお線香では代替になる多様な香料が広く利用されているでしょう。

駒村清明堂お線香の特徴

特徴は次の二点:

(1) 杉の葉だけで製造されている=つなぎや香料ナシ

(2) 基材製造を自前で行い、しかも昔ながらの水車動力で製造する!

素朴に驚いたことは、駒村清明堂さんでは、つなぎや香料を配合せず、杉の葉粉末をお湯で練り整形するだけの非常にシンプルかつ伝統的な製法を守っていること。そば打ちで言えば、つなぎなしという点で「十割そば」と同じですね。

この工場では香料入りお線香も生産されていたので100%「十割線香」というわけではないが、主力製品は「杉葉+お湯」だけで生み出されるお線香だった。

つなぎなしで大丈夫?

つなぎがなくて固まるのか心配になるが、一本の線香を手に取り目の高さまで持ち上げて落とす実演を駒村さんがやってくれました。「ほら?」とにっこり。折れていません。

数回落としましたが、折れない・・強い!と内心つぶやく

強さの理由は筑波山一帯の杉林の特徴らしい。ヤニや油分の配合量が適度によいとのこと。これが粘り(ねばり)となり線香に柔軟さと強度を与えるとのこと。

「今日はどこから来られましたか?」と訪ねられ東京の国分寺と返答したら、「国分寺なら大丈夫」と言われた。国分寺の杉ならつなぎなしで線香を作れるそうだ。もう少し南方の杉になるとつなぎが必要になるらしい・・これほどディープな情報は今回は必要なかったが、ありがたいアドバイスをいただいた。

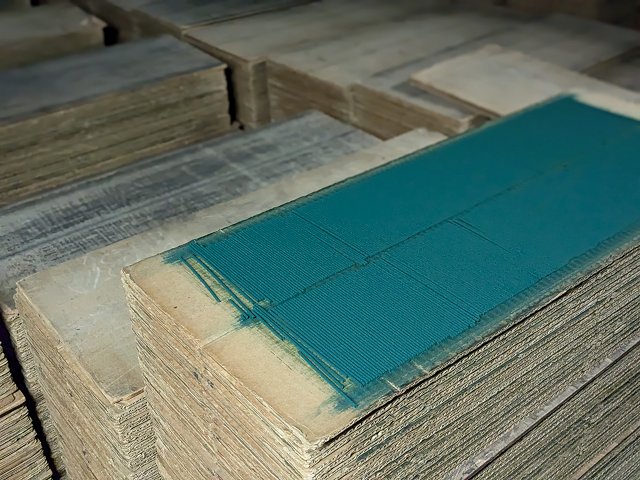

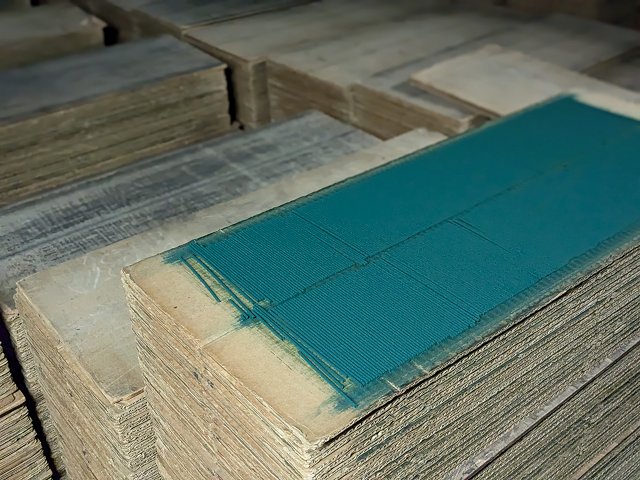

杉の青い葉っぱがメイン原料

山の手入れとして枝打ちされた杉の枝葉を枯れる前の青い葉っぱのまま集めてくることも仕事の一部。油分が残る青い葉だからこそ意味がある。

大量に積まれた青い葉っぱを指さして「これを水車で挽くんですか?」と質問すると呆れたような表情で「これじゃ粉にならんでしょ」と返された。数ヶ月陰干しして枯れた状態になって水車で挽くとのこと。

水車=ゼロエミッション

そして水車。観光目的で回っている水車なら見たことがあるが、ビジネスとして実働している水車を見た記憶がない。そして本物は気迫が違うと思った。水車の回転運動が柱のような角材の杵(きね)を上に持ち上げ、ドスンと落ちて杉葉をパウダーへと粉砕していく。

水車小屋の隣には筑波山の山肌を流れ落ちてくる渓流があり、その水流の一部が水車によって天然動力へと変換されるメカニズムは、環境負荷がない完全な循環型システム。現代人には「美しい」とさえ感じる光景である。

ゆっくり挽く=香り高い

水車挽きのもう一つのメリットはゆっくり時間をかけて挽くこと、そのため杉葉の香りが残りやすい点。

そば粉もパワフルな機械挽きより、ゆっくり時間をかけて石臼で挽いた方が、そばの風味が残りやすいそうだ。理由は熱の発生が抑えられることらしいが、詳しいことはよくわからない。いずれにしても似た話だと感じた。実際に駒村清明堂さんの杉線香を火を付けずにそのまま香りを嗅ぐと「確かに」と納得する。

商談?

残念ながら私たちはビジネス案件をもって訪問したわけでないので具体的な商談には至らなかった。

しかし、香料でも花でも練り込みたいモノがあれば「粉になっていれば混ぜることはできる」とのお話だったので当社オリジナルのお線香を作ってもらうことも可能かもしれない。

お線香と香水、同じ香りモノ、製造してもらうのもおもしろい。ただし香水は主にアルコールで揮発させるが、お線香やお香は熱で気化させることで周囲に香りを拡げる。

この違いは大きく、通常、香料は燃やされると異質なニオイに変化するケースが多い。なのでたんに当社の既存の香りを混ぜただけでは「武蔵野ワークス・オリジナルお線香」にならないことはわかっている。今回の知見を持ち帰り社内テストしてみたい。

製法や技術を公開する理由

私たちの見学が終わる頃には早くも次の見学の方が来られていた。学校の先生で社会科見学かその類いの下見とのこと。

いろいろな方に惜しげもなく工房内を公開される点がすばらしい。同時に「企業秘密もあるだろうに」とリスクも感じた。

実際ライバル会社さんらしき人々の見学もあるらしい。これほど手間暇かけてこの事業をやろうなんていう人はいないだろうから心配無用とのことだった・・この自信、本物ですね。

自宅で試す杉線香

帰り際、自分用とスタッフ用のお線香を購入し、自宅で焚いてみた。

まず火を付ける前の香りがすばらしい。香り高し!

そして火が付くとモクモクと勢いのある白煙とともに焚き火の匂いが漂う・・懐かしい。

私は田舎生まれの田舎育ちで小さい頃、公園や神社内では落ち葉などを集めての焚き火や野焼きは珍しくなかった。稲わらを燃やす光景も普通だった・・その火でサツマイモを焼く、至福の時だったな~

(2025-10-21)

search